Informações (o texto está logo depois delas)

Aulas: 12, 19, 26/02, às 20h, pelo Google Meet. (Esta é a data certa; as datas de 13, 20, e 27 estavam erradas. Enviarei uma errata.)

Preço por PIX: R$ 135, enviados para cursos@pedrosette.com; R$ 115 para assinantes da newsletter. Por favor, envie o comprovante por email.

Preço por cartão: R$ 150 com pagamento pela Stripe. O assinante pagante da newsletter encontra um cupom de desconto de 15% ao fim deste texto. Por favor, envie o comprovante por email.

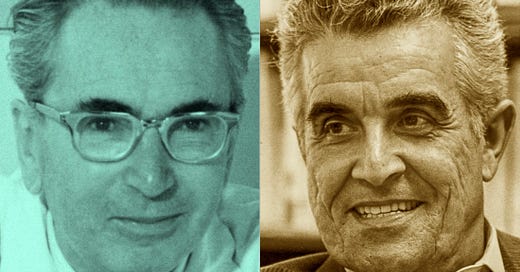

A proposta do Seminário de Teoria Mimética de fevereiro é simples: e se lêssemos Viktor Frankl pelos olhos de René Girard? Abaixo apresento os temas a ser tratados. O texto vale por si e não se pretende um comercial de um produto.

Lenu x Fleabag, ou: desejo x sentido

Sou uma jovem limitada, só consigo me concentrar em uma coisa por vez, o resto eu elimino. Mas agora vou mudar. Logo depois deste jantar tedioso vou arrastar Nino comigo, vou obrigá-lo a passear a noite inteira, vou lhe perguntar que livros eu devo ler, que filmes devo ver, que músicas devo ouvir. Vou pegá-lo pelo braço e dizer: estou com frio.

— Elena Ferrante, História de quem foge e de quem fica (terceiro livro da tetralogia da Amiga genial)…quero alguém que me diga o que vestir toda manhã. Quero alguém que me diga o que comer. Do que gostar, do que não gostar, do que ter raiva. O que ouvir, de que banda gostar. Quais ingressos comprar. Com o que se brinca, com o que não se brinca. Quero alguém que me diga em que acreditar. Em quem votar, em quem amar, e como… dizer isso a essas pessoas.

— Phoebe Waller-Bridge, Fleabag S02E04 (disponível no Prime Video)

O leitor que me acompanha aqui já pode prever o que vou dizer. Os dois textos tratam de uma experiência similar, que René Girard chama de «doença ontológica». O sujeito sente que «não é nada, não pode querer ser nada» e espera que um modelo lhe diga o que fazer. Poucos autores têm a coragem de expor essa experiência; daí o mérito de Elena Ferrante e de Phoebe Waller-Bridge.

Agora, o leitor que tem alguma familiaridade com as ideias do psiquiatra judeu Viktor Frankl, que refinou suas ideias sobre a necessidade do sentido individual para a vida em quatro campos de concentração nazistas, poderia olhar o mesmo trecho e dizer: temos aqui um belo exemplo do mesmo «vazio existencial» tão típico do mundo moderno.

Porém, aqui está o primeiro problema que estou investigando. Nesse diálogo, ou nessa tradução, me parece que o «vazio existencial» de Frankl corresponderia não apenas à «doença ontológica» que leva ao «desejo metafísico» (o desejo pelo ser do outro, e não simplesmente por um objeto), mas também a outras duas situações.

O «vazio existencial» pode corresponder a um estado de frustração no qual o sujeito desiste do próprio desejo. O mecanismo é simples: se eu obtenho algo, então esse algo não tem valor. Se alguém se entrega para mim, então perco o interesse. Se o desejo é apenas o primeiro capítulo do desinteresse, se ele é sempre a antessala do tédio, por que desejar? Em «A conversão na literatura e no cristianismo», Girard chamou esse estado de «desejo pós-mimético».

Ou ainda: o «vazio existencial» pode corresponder à boa e velha acídia. Acídia no sentido de você desistir dos seus desejos por achar que nunca vai realizá-los, ainda que, de modo cada vez menos consciente, eles continuem orientando a sua vida. Você será aquele que nunca enriqueceu nem enriquecerá, aquele que nunca escreveu o grande livro nem escreverá, aquele que nunca teve o corpo que queria ter nem terá. Um capítulo especial da acídia é a famosa «crise de meia-idade», em que o sujeito, já com algumas décadas nas costas, se sente insuficiente e indigno dos seus sonhos.

E não só: o «vazio existencial» pode corresponder a um estado de desistência do desejo metafísico que pode ser uma fase muito breve, anterior à abertura para o famoso sentido da vida.

Daí vem uma grande questão. Parece que o desejo (metafísico) aponta para o sentido da vida (individual, é claro; Frankl não trata do sentido da vida «em geral»).

Aquilo que o «doente ontológico» inveja nos outros é a sua suposta plenitude. Eu sou um cocô, e os outros são deuses; preciso de um deus que me diga o que vestir, o que comer, o que ler, etc.

O desejo vai sempre desmistificando essas impressões de plenitude: o iPhone não traz felicidade, nem a barriga chapada, nem os milhões na conta.

Porém, o que não pode ser desmistificado é o sentido. Sim, existem pessoas que fazem o que fazem sabendo por que fazem, e contentes com isso. Não quer dizer que esse sentido seja glamuroso ou que corresponde a uma sensação subjetiva de ser o rei do mundo, mas «apenas» a desempenhar um papel que o sujeito sente ser «dele». Não se trata, também, de uma «vocação» num sentido místico ou sobrenatural; pode ser, simplesmente, assumir o cuidado com alguém.

Quando você está repleto de desejo, lamentando por não ser rico, famoso, talentoso como Fulano ou como Fulana, por morar em Itaquaquecetuba e não em Paris (como era o caso de Emma Bovary), você está fechado para o sentido. É preciso desistir do desejo metafísico, e essa desistência pode custar muito. Mas naquilo mesmo que você deseja — é dinheiro?, é arte?, é cuidado? — pode haver uma pista do sentido que se abrirá.

Aliás, essa é a sugestão que me vem do vídeo Limerence as a Doorway to the Shadow, de Heidi Priebe. A limerência é um tipo de «mediação externa». Você está apaixonado por alguém porque pensa que, com esse alguém, uma determinada vida será possível — uma vida com sentido, aliás. Mas por que você não pode ir direto para essa vida? Por que precisa da mediação dessa pessoa?

Ao que tudo indica, a abertura para o sentido é o que acontece depois da «conversão romanesca».

A interpretação «romanesca» de Frankl

Frankl é famoso não apenas pela logoterapia, a terapia voltada para o sentido da vida, mas também, como mencionei, por ter passado por quatro campos de concentração nazistas. Em seu livro mais famoso, Em busca de sentido, e também em diversas outras obras, Frankl enfatizou que, mesmo nessa situação extrema, ninguém poderia tirar do ser humano sua liberdade, sua capacidade de decidir como reagir ao sofrimento inevitável.

Essa é a mensagem que circula pelas internets, e é uma mensagem que parece estar pressuposta no discurso vencedor do nosso tempo: em última instância, tudo depende da nossa decisão e da nossa vontade.

Sob certo aspecto sim, claro; mas o leitor girardiano já começaria a enxergar aí a «mentira romântica» (aquela mesma que está no título do livro Mentira romântica e verdade romanesca).

A «mentira romântica» é uma forma de representação (os textos de Frankl são textos, isto é, representações) em que a relação direta entre sujeito e objeto fica em primeiro plano. O sujeito tem qualidades intrínsecas, ou qualidades que «só dependem dele mesmo», e os objetos são intrinsecamente desejáveis ou repulsivos. Mesmo que o sujeito esteja equivocado e enxergue um bem onde deveria enxergar um mal, a ênfase está na relação entre sujeito e objeto. Se o sujeito está, como Frankl esteve, na pior das situações, no campo de concentração, à mercê de carrascos e do acaso, a ênfase está na atitude que o indivíduo, por si, decide tomar diante do objeto, que é a situação.

Porém, é o próprio Frankl que, em Say Yes to Life, nos alerta para a «mentira romântica» ao deixar uma ressalva que aponta para a «verdade romanesca», isto é, a uma representação em que o mimetismo, a relação com os outros, a mediação dos outros, é posta em primeiro plano. Falando diretamente dessa decisão que o prisioneiro tinha de tomar na circunstância extrema do campo de concentração, Frankl diz:

Porém, havia um auxílio para o ser humano que tomava essa decisão; o fator crucial era a existência de outros, o ser dos outros, especificamente o fato de eles serem modelos exemplares [role models]. Isso dava mais frutos do que toda a falação e toda escrevinhação. Porque o ser é sempre mais essencial do que a palavra.

– Say Yes to Life, cap. «On the Meaning and Value of Life I»

Em outro livro, Frankl reafirma inequivocamente essa visão «romanesca»:

Em sua busca por um sentido definitivo do ser, o homem depende basicamente de recursos emocionais e não apenas intelectuais, como sabemos; em outras palavras, ele tem de confiar num sentido definitivo do ser. Mais ainda, porém, essa confiança tem de ser mediada por sua confiança em alguém, como hoje percebemos. [Itálicos no original.]

– The Will to Meaning [Vontade de sentido; o livro existe em português, mas estou traduzindo do inglês], cap. «The Existential Vacuum».

Claro que aqui nos deparamos com uma questão, que vamos discutir no seminário. Se hoje o discurso da liberdade, da atitude pessoal, da responsabilidade pessoal, é o discurso vitorioso, será que ele não é vitorioso também porque essa parte «romanesca» fica em segundo plano? Até que ponto um Frankl que enfatizasse a dependência dos outros não seria interpretado como… apenas mais um profeta do mimimi?

Liberdade e heroísmo

Não que a confiança em modelos exemplares vá diminuir a atitude de Frankl no campo de concentração. Na verdade, esse é um ponto em que René Girard pode até mesmo tornar mais clara a liberdade de Frankl, ajudando a evitar que ela seja interpretada como mero voluntarismo, como expressão do sujeito que acha que será o fundador de si mesmo.

Esse voluntarismo pode ser — como é, na cultura direitosa popular — apenas a máscara de uma rivalidade. Você diz que você é quem escolhe a sua atitude, mas a sua atitude é apenas uma reação ao seu rival. Vemos isso o tempo todo: se você precisa celebrar publicamente o «cumprimento do dever», por mais honroso que seja o conteúdo do que você diz, o ato da celebração quase invariavelmente contém, de soslaio, a condenação daqueles que, na sua cabeça, desprezam o cumprimento do dever e «só vivem para os prazeres». É o que eu mesmo chamo de «bacon ideológico»: não basta pura e simplesmente gostar de bacon; é preciso esfregar o bacon na cara de um vegano e proclamar que vai ter bacon na praia sim!

Contudo, o que mais chama a atenção no relato de Em busca de sentido é a falta de ressentimento contra os nazistas. Sim, claro, Frankl aponta a crueldade com que era tratado, mas não decide agir dignamente sobretudo para diferenciar-se. Isso equivaleria a tratar a relação com os nazistas como um duelo: eles me tratam mal, mas eu, como o príncipe Míshkin (que ele aliás cita de orelhada e sem muita compreensão) de O idiota, «estou acima dessa bestialidade toda».

O que torna Frankl um personagem tão fascinante é justamente essa recusa de «estar acima». Sim, ele pode ter momentos místicos em que compreende os anjos enquanto seus pés congelam na neve, mas o sentido que ele encontra está também nas relações individuais com as pessoas nos campos de concentração. Ele me faz pensar neste trecho de Girard:

Sem dúvida, da perspectiva do mecanismo mimético, que é também a perspectiva cristã, o indivíduo real existe. É aquele que contraria a multidão por razões não relacionadas a um desejo mimético negativo, é aquele que pode resistir à multidão.

– René Girard, com João Cezar de Castro Rocha e Pierpaolo Antonello, Evolução e conversão, p. 255

Ou, se traduzirmos essas palavras para a experiência de Frankl nos campos, o indivíduo real é o indivíduo que, em vez de rivalizar diretamente com os nazistas, tomando-os como modelos para, na melhor das hipóteses, afetar superioridade, sofre a violência inevitável dos nazistas tendo os olhos voltados para outros modelos exemplares, que o ajudam. Esses modelos podem ser tanto imediatos, como as pessoas boas que ele encontra nos campos (lembremos do nazista que comprava remédios para os doentes com o próprio dinheiro), como outros médicos que ele mesmo já conheceu.

E, sempre em termos girardianos, talvez Frankl possa ser pensado como um «herói» justamente por não ter se deixado levar pela lógica da guerra. Claro, ele estava mais para prisioneiro impotente do que para guerrilheiro em potencial, mas sua perspectiva não era nem a de um prisioneiro impotente nem a de um guerrilheiro em potencial.

O leitor poderia interpretar como uma breguice fácil me aproximar da conclusão dizendo que Frankl soube refinar sua terapia do sentido numa situação que, para a maioria das pessoas, representaria o total colapso do sentido. Por isso convido o leitor a pensar em Stefan Zweig, um dos raros escritores a fazer sucesso com o público e com a crítica, judeu vienense como Frankl, que em 1940 se instalou no Brasil (em Petrópolis) para fugir da guerra na Europa. O «total colapso do sentido», que Zweig testemunhou em primeira mão e depois acompanhou à distância, levou-o ao suicídio em 1942. Dou o exemplo porque a «hollywoodização» dos campos de concentração talvez já nos tenha deixado um pouco insensíveis para esse «total colapso do sentido», especialmente se não temos em mente aquilo que o próprio Zweig denominou «o mundo de ontem»: o mundo europeu cosmopolita e culto ao qual um judeu austríaco (como também Freud…) poderia integrar, e que é pouco a pouco tomado pelo nazismo.

Termino então com a citação de Girard (que será longamente esmiuçada nas aulas do Seminário, para que fique clara a relação entre verdade e violência) a respeito do heroísmo insinuada dois parágrafos atrás, perguntando-me se, nessa leitura girardiana de Frankl a que convido o leitor, não poderíamos incluir, entre os «intelectuais» abaixo, também um psiquiatra que defendeu o sentido em meio ao aparente nonsense, e que fez a sua resistência sem rivalidade.

Assim, paradoxalmente, foi a total ausência de força militar que fez de de Gaulle o herói que foi. Quando o heroísmo é literário ou filosófico, ele não me assusta mais. Marc Bloch foi um herói, é inegável, e também Jean Cavaillès. O heroísmo é de certo modo uma coisa de intelectuais. São os escritores que se recusam a servir nas forças armadas, mas os acontecimentos podem forçá-los a tornar-se profetas. Recordemos a cólera de Pascal: «Não podendo fortalecer a justiça, eles justificaram a força». Essa cólera dá testemunho de uma verdadeira recusa de colaborar. As armas devem ser apenas um meio de «fortalecer a justiça» contra aqueles que «justificam a força»: é essa a fórmula do heroísmo, e não existe outra. Observe que nisso reencontramos a intensificação recíproca da violência e da verdade (1): da verdade que reforça uma violência que, por sua vez, nada pode contra a verdade. Não existe, na minha opinião, nenhuma outra definição da resistência. Ela vale para cada um de nós hoje.

— René Girard, Rematar Clausewitz (e, como a tradução publicada é minha mesmo, fiz pequenas modificações)

Espero você! As informações estão no começo do texto.