Esta newsletter é uma resposta parcial a uma pergunta enviada pelo meu formulário no Google Docs, pelo qual você também pode enviar uma pergunta.

Já devo ter falado de Hamlet. De como, em Teatro da inveja, René Girard diz que ele representa o tédio de Shakespeare. Então meu tio Claudius matou meu pai, agora eu tenho de vingar a morte do meu pai, depois alguém vingará também, e isso nunca termina. O filho assiste à disputa entre os irmãos da geração anterior e se vê arrastado por ela. Ser ou não ser. Aguentar ou não aguentar. E o que acontece se eu me matar? Que medo. Que tédio.

Hamlet pode ser uma obsessão. Mas essa obsessão pode ser o equivalente a ficar dando voltas diante de um impasse. A construir uma bela casa diante do impasse, com a melhor decoração. Podemos descrever o impasse, esmiuçá-lo, fazer doutorado nele, mas nunca ir adiante. Hamlet mesmo quer ter certeza de que o fantasma fala a verdade, quer testar o rei, e mesmo assim não encontra lá muita motivação para a vingança — ele precisa matar Polonius meio que por acidente para destravar o enredo.

Um truque, aliás, que também nos traz de volta para a estagnação. Um homem escondido atrás de uma cortina, de um biombo…?

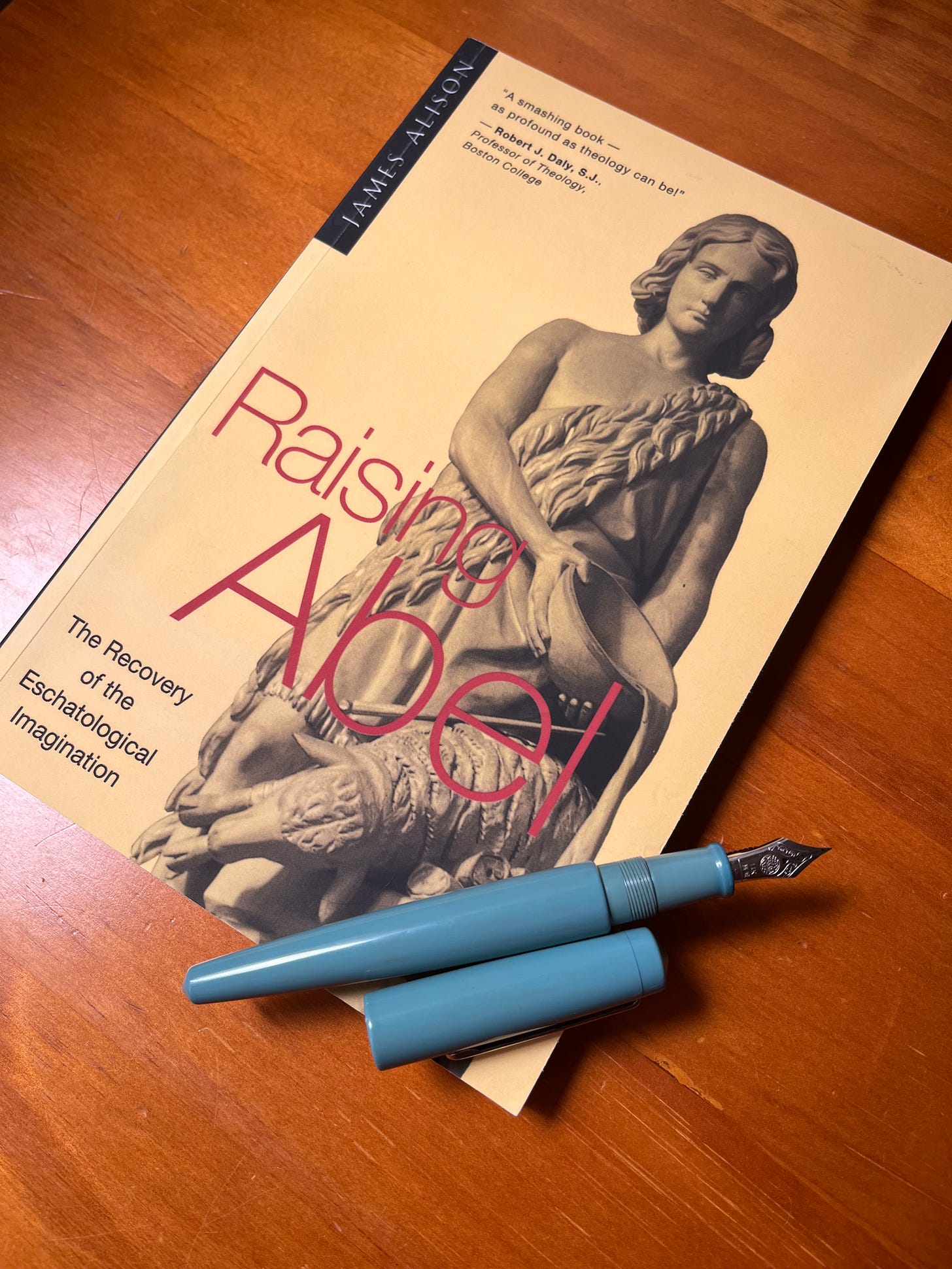

Mas era no fantasma vingador do rei Hamlet que eu pensava ao ler Raising Abel, de James Alison. O título tem de ser traduzido não no sentido de «criar», de «criar um filho» (to raise a child), mas de «trazer dos mortos, ressuscitar» (to raise the dead, to raise from the dead). Ou talvez até no sentido de «invocar».

Porque é justamente o retorno de Abel que James narra numa cena imaginária no meio do livro: Caim, já velho, está dormindo. Passou a vida fugindo, nem tão protegido assim pela lei de Deus contra a vingança. O assassinato do irmão já está no fundo da sua mente. Em sua frágil cabana, ele pressente a chegada de um estranho. Pressente, e, por supuesto, tem medo.

Não preciso de suspense. Na cena, descrita a partir da pág. 132 («The Time of Abel, or the Inhabitability of Time», para quem for ler no Kindle hoje mesmo), claro que é Abel o estranho que chega à cabana do assustado Caim. A vingança e a fuga da vingança são as únicas coisas que lhe ocorrem — assim como são as únicas coisas que ocorrem ao príncipe Hamlet.

Porém, Abel não volta para se vingar. Sua presença não acusa. O que estava no fundo da memória começa a vir à superfície. Ele se dá conta de como foi invejoso, de como era o ciúme que estava por trás de sua violência.

Mesmo assim, o irmão mais novo não o dispensa desse estranho julgamento, pois, nesse tribunal, o mais novo é vítima, advogado, e juiz, e o julgamento é o processo de desculpar aquele que não ousava ouvir uma acusação que nunca vem. Estranhamente, à medida que sua lembrança ganha corpo, o velho começa a sentir cada vez menos o peso do fim ameaçado, o qual ele quase ouvira rugindo nas redondezas. E ele tem razão de perder sentimento, pois o fim já chegou, mas não como ameaça: veio como o irmão que perdoa. Ele começa a perceber que, ao fim do julgamento, talvez já não tenha mais nenhuma força física, mas, com toda a força de seu coração, que se abre para a juventude, ele quer beijar o irmão antes de morrer, o resto não importa…

Tudo isso sem dúvida terá sido bem óbvio para você, com esses tons dostoievskianos e tal. O que eu quero sugerir é que é exatamente nisso que consiste a fé cristã: no retorno de Abel como perdão para Caim…

E é nisso, também, que consiste a «imaginação escatológica» que aparece no subtítulo do livro (The Recovery of the Eschatological Imagination), que vai além da «imaginação apocalíptica».

É um pouco difícil falar da «imaginação apocalíptica» porque estamos imersos nela. Ela é a premissa e a moldura dos nossos pensamentos. Pensamos que um dia, talvez em breve, talvez daqui a muito tempo, haverá um grande acerto de contas cósmico. Vemos o Juízo Final dessa maneira.

Só que, como explica James Alison, o Cristo-juiz que volta para julgar não vem julgar desde cima, como um fiscal da Receita atrás dos sonegadores. Cristo julga o mundo enquanto vítima inocente que não se vinga — como o Abel da cena imaginada.

Tente pensar nos males que você mesmo provocou, e na contrição que sente ao imaginar a vítima. Agora pense que você não precisa ter medo da vítima, embora você também não tenha como fugir dessa contrição. A contrição vai mostrando a inutilidade do mal. Você vai percebendo que as safadezas e retribuições não serviram para nada. E a vida que poderia ter sido começa a ser restituída diante dos seus olhos. Hamlet não está mais entediado.

Creio que temos aí, sobretudo, um obstáculo moral. Penso nos adesivos que eu via nos carros, explicando que a reencarnação era «uma questão de justiça». Isto é, a justiça seria mais importante do que tudo, e, se inventassem outro jeito de fazer justiça que não fosse a reencarnação, talvez o dono do carro adesivado o aceitasse. É muito difícil sair do «eu fiz, mas ele também fez» e de simplesmente ficar escondido na cabana, rezando para ser… esquecido.

Mais difícil ainda é viver como alguém que precisa de perdão, sem ficar naquela ladainha de «ai, eu sou o pior dos pecadores», sempre recitada antes de um agradecimento, nunca antes de uma acusação. Afinal, se você é mesmo o pior dos pecadores, quem é você para acusar outra pessoa?

É difícil viver como alguém que precisa de perdão, ainda mais quando temos a certeza de estar «do lado certo», ainda que, como o exasperado Hamlet, possamos dizer que somos «os piores dos pecadores».

Agora, quando eu começava a ler Raising Abel, a Suprema Corte dos Estados Unidos voltou atrás na decisão que permitia o aborto naquele país. A discussão da legalização do aborto — a mais cansada, mais previsível das discussões — já me provoca a mesma exasperação hamletiana.

Porém, sendo eu mesmo contrário à legalização do aborto, não consigo deixar de acreditar que esse meu «estar certo» muitas vezes fez de mim um juiz acusador, vingador de fetos.

A lógica é a mesma de qualquer disputa. Quanto mais eu me esforçar para parecer indiferente e imparcial, mero servo da Verdade, ao amaldiçoar os defensores do aborto legalizado com todos os nomes que a indignação concebe, mais vou induzi-los a imitar minha posição e ir um passo além. Mais extrema será a disputa.

Então tentei fazer um exercício de imaginação escatológica. E se, em vez de acusar, e também obviamente sem me arrogar a incabível posição de feto-Abel que retorna, eu tentasse compreender e oferecer às mulheres que abortam, que abortaram, e que gostariam de poder abortar, a possibilidade de falar francamente, sem medo de retaliação?

Posso observar que elas vivem num mundo que eu mesmo defendo: um mundo essencialmente liberal, em que as pessoas podem tentar ser quem elas querem. Posso admitir — o que não é problema nenhum — que, embora o homem seja igualmente responsável por um filho, é a mulher que tem de gestá-lo e que provavelmente terá sua vida mais impactada.

Como homem, não me beneficiei da revolução sexual?

Não conheci pelo menos uma menina que me contou que fez um aborto para não decepcionar o pai? Não é esse o melhor exemplo de que a necessidade de parecer uma boa menina cobra um preço alto demais? Quem é, nesse caso, o deus violento que pediu um sacrifício?

O que eu jamais fiz para que alguma mulher deixasse de querer abortar, além de apresentar meia dúzia de argumentos filosóficos?

Nesse plano, a discussão acaba girando em torno de quem é a maior vítima: o bebê ou a mulher. Mesmo que me cause horror a ideia do aborto legalizado e industrializado, também me causa horror a ideia de que eu mesmo me promova, inclusive nesse caso, ao papel de juiz acusador, e de que nenhuma mulher se sinta à vontade para falar comigo, porque eu estaria pronto para fulminar os sujos e malvados.

Não sei se esse é um modo de destravar a discussão do aborto. Talvez não, porque o «debate público» raramente é um debate. Mas, na minha vida, nas minhas conversas, ou mesmo naquilo que publico, posso recusar toda acusação, mesmo que eu seja acusado, inclusive da maneira mais gratuita e absurda.

Sei que esta posição pode parecer loucura para «o mundo»: largar as armas e admitir que não julgar as mulheres e os defensores do aborto faz parte do meu próprio processo de contrição. Mas não é essa a ideia?

«Eu não julgo ninguém» (João 8, 15).