O primeiro capítulo de «L’Arrière-pays», de Yves Bonnefoy

Uma tradução minha para os assinantes da newsletter e para os inscritos no último seminário

Até onde sei, esta é a primeira tradução de algum trecho de L’Arrière-Pays, de Yves Bonnefoy, para o português. Trata-se de um dos grandes livros do século XX. O leitor não deve se deixar impressionar demais pelas referências à pintura e a diversos lugares feitas por Bonnefoy, que na verdade está discutindo uma experiência bastante comum: o vaivém do desejo, a sensação de que esta vida é incompleta, de que a verdadeira vida está em outro lugar.

A expressão francesa arrière-pays significa apenas o «interior», em oposição ao «litoral». Assim, o Rio de Janeiro está no litoral, Petrópolis está no arrière-pays. A excelente tradução espanhola de Ernesto Kavi preferiu traduzir o título como El territorio interior, ao passo que a tradução inglesa, que nunca li, preferiu manter a expressão no original.

Por ora, me parece que manter a expressão no original preserva a estranheza que Bonnefoy buscava: temos um lugar pressentido, mas não alcançado; um lugar prometido, insinuado, mas no qual nunca chegamos realmente. Um «território interior» poderia dar a entender que se trata de algo ligado à vida interior, quando a noção é um tanto mais sutil. Por isso, prefiro o arrière-pays.

Neste sábado, exploraremos este texto no seminário A vida como aventura.

L’Arrière-pays, de Yves Bonnefoy, Cap. I

Tradução: Pedro Sette-Câmara

Muitas vezes, nas encruzilhadas, tenho uma sensação de inquietude. Parece-me nesses momentos que naquele lugar ou quase: ali, a dois passos no caminho que não tomei e do qual já estou me afastando, sim, era ali que se abria um país de essência mais alta, onde eu poderia ir morar, e que agora perdi. Porém, nada indicava ou mesmo sugeria, no momento da escolha, que eu deveria ter ido por esse outro caminho. Pude segui-lo com os olhos, muitas vezes, e verificar que ele não ia até uma terra nova. Porém, isso não me apazigua, pois também sei que a outra terra não seria notável por aspectos inimaginados dos monumentos ou do solo. Não me apraz sonhar com cores e com formas desconhecidas, nem com algo além da beleza deste mundo. Gosto da terra, aquilo que vejo me satisfaz, e chego até mesmo a acreditar que a linha pura dos cimos, a majestade das árvores, a vivacidade do movimento da água no fundo de um penhasco, a graça da fachada de uma igreja, por serem tão intensas, em certas regiões, em certas horas, só podem ter sido desejadas, e para o nosso bem. Essa harmonia tem um sentido, essas paisagens e essas espécies são — ainda que imóveis, talvez encantadas — uma palavra, basta apenas mirar e ouvir com força para que o absoluto se declare no fim das nossas errâncias. Aqui, nesta promessa, está portanto o lugar.

E, no entanto, é quando chego a essa espécie de fé que a ideia do outro país pode tomar conta de mim com mais violência, e privar-me de toda a felicidade da terra. Afinal, quanto mais me convenço de que ela é uma frase, ou melhor, uma música — ao mesmo tempo sinal e substância —, mais cruelmente sinto que falta uma chave entre aquelas que permitiriam ouvi-la. Estamos desunidos nessa unidade, e a ação não consegue alcançar aquilo que a intuição pressente, nem resolver-se nisso. E se uma voz se eleva, clara por um instante nesse rumor de orquestra, então, enfim, passa o século, morre quem falava, perde-se o sentido das palavras. É como se, dos poderes da vida, da sintaxe da cor e das formas, das palavras densas ou iridescentes que a perenidade natural repete sem fim, só conseguíssemos, contudo, perceber uma das articulações entre as mais simples, e o sol, que brilha, fica como que negro. Por que não podemos dominar aquilo que é, como se estivéssemos na beira de um terraço? Existir, mas existir não na superfície das coisas, no correr das estradas, no acaso, mas como um nadador que mergulhasse no devir e depois voltasse coberto de algas, com a testa maior, os ombros mais largos — risonho, cego, divino? Algumas obras, porém, nos dão uma boa ideia da virtualidade impossível. O azul, na Bacanal com tangedora de alaúde, de Poussin, tem aquela perfeita imediatez tempestuosa, a clarividência não-conceitual que deveria ter a nossa consciência como um todo.

Imaginando assim, volto-me outra vez para o horizonte. Aqui, estamos portanto afligidos por um mal misterioso do intelecto, alguma falha na manifestação da terra que nos priva do bem que ela pode dar. Lá, graças à forma mais evidente de um vale, graças ao relâmpago um dia imobilizado no céu, que sei?, ou graças a uma língua mais nuançada, a uma tradição preservada, a um sentimento que não temos (não consigo nem quero escolher), existe um povo que, num lugar à sua semelhança, reina secretamente sobre o mundo… Secretamente, pois não concebo nada, nem ali, que entre em conflito com aquilo que sabemos do universo. A nação e o lugar absolutos não são tão desprovidos da condição ordinária que seja preciso, para sonhar sua existência, cercá-los de partições de ozônio puro. Por pouco que nos falte aqui, os seres de lá, para distinguir-se de nós, têm apenas a esquisitice pouco marcada de um simples gesto, ou de uma palavra que meus próximos, ao comerciar com eles, não tentaram aprofundar. Não é sempre o evidente aquilo que mais nos escapa? Porém, se um acaso me abrisse essa via, talvez eu conseguisse compreender.

Eis o que sonho, nessas encruzilhadas, ou um pouco depois — e segue-se que fico perturbado com tudo aquilo que pode favorecer a impressão de que um lugar outro, e que outro permanece, no entanto se ofereça, inclusive com alguma insistência. Quando uma estrada se eleva, revelando-me ao longe outros caminhos nas pedras, com aldeias visíveis; quando o trem desliza por um vale cerrado, no crepúsculo, passando diante de casas em que acontece de uma janela acender-se; quando o barco segue bem de perto a margem, onde o Sol se prende a uma janela distante (e uma vez isso aconteceu em Caraco, aonde, dizem-me, os caminhos não chegavam mais, comidos havia muito tempo pelos arbustos), logo surge em mim aquela emoção muito específica, sinto que estou chegando perto, sinto que preciso ficar de guarda. Quais os nomes daquelas cidades lá? Por que há uma fogueira no terraço, quem é saudado assim na nossa margem, quem é chamado? Claro, basta chegar num desses lugares e a impressão de ter «ardido» se dissipa. Não, contudo, sem ter aumentado às vezes por toda uma hora por causa de um ruído de passos ou de vozes que subiu até meu quarto de hotel, atravessando as persianas fechadas.

E Capraia, por tanto tempo o objeto dos meus anseios! Sua forma — uma longa modulação de cimos e de platôs — me parecia perfeita, e eu não conseguia tirar os olhos dela por minutos inteiros, sobretudo à noite, depois que ela tinha surgido da bruma no segundo dia do primeiro verão, e tão mais alta que eu não tinha acreditado que ali estava o horizonte. Ora, Capraia pertencia à Itália, nada a ligava à ilha onde eu mesmo estava, dizia-se também que era quase deserta; tudo, assim, se prestava a que esse nome, que a reduzia a alguns pastores, a sua errância perpétua por mesas rochosas no nível do céu pelos jasmineiros, o asphodelus (algumas oliveiras e alfarrobeiras nas concavidades), lhe conferisse uma qualidade de arquétipo e fizesse dela, para minha mente desejante, o lugar verdadeiro. Assim, por algumas estações, depois minha vida mudou, não vi mais Capraia, quase a esqueci, e outros anos passaram. Depois disso, aconteceu de eu pegar um barco certa manhã em Gênes, a caminho da Grécia; e, perto da noite, bruscamente, me senti impelido a subir à ponte e a olhar para o oeste, onde já apareciam, onde passariam à nossa direita, e bem perto, alguns rochedos, uma margem. Um olhar, um abalo interior: uma memória em mim, mais profunda do que a consciência, ou mais na espreita, tinha entendido antes que eu soubesse. Será possível, mas sim, é Capraia na minha frente, Capraia pelo outro lado, aquele que nunca vi, o inimaginável! Em sua forma alterada, ou antes anulada por nossa proximidade (pois verdadeiramente passamos a uns cem metros da margem), a ilha avançava, se abria, se revelava — breve costa, terra de nada, não se via nada além de um pequeno píer, um caminho que partia dele, algumas casas aqui e ali, uma espécie de fortaleza num súbito penhasco —, logo iria desaparecer.

Fui, então, tomado pela compaixão. Capraia, pertences ao aqui deste mundo, como nós. Sofres de finitude, estás despojada do segredo; recua, portanto, apaga-te na noite que cai. E vigia ali, tendo estabelecido comigo outros laços, dos quais ainda não quero saber nada, pois a esperança, ou o engodo, ainda me exige. Amanhã, verei Zante, Cefalônia, belos nomes também e terras maiores, preservadas por sua profundidade. Ah, como entendo o fim da Odisseia, quando Ulisses reencontra Ítaca, mas já sabendo que terá de partir de novo, com um remo sobre o ombro, e adentrar mais longe nas montanhas da outra margem, até que alguém lhe pergunte o que é esse objeto bizarro que ele carrega, mostrando assim que não sabe nada sobre o mar! Se as margens me atraem, mais ainda me atrai a ideia de um país em profundidade, defendido pela amplidão de suas montanhas, selado como o inconsciente. Caminho perto da água, vejo a espuma mover-se, sinal que tenta formar-se, mas em vão. A oliveira, o calor, o sal que se depositará sobre a pele, o que mais se pode querer — e no entanto o caminho verdadeiro é aquele, lá, que se afasta, por passagens rochosas cada vez mais cerradas. E quanto mais vou para o interior, num país do Mediterrâneo, mais fortemente o odor de gesso dos vestíbulos, os ruídos da noite, o estremecer do loureiro, mudando de intensidade, de altura (como se diz de um som, já agudo), até a angústia, uma evidência, ainda que fechada, e um chamado, ainda que impossível de entender.

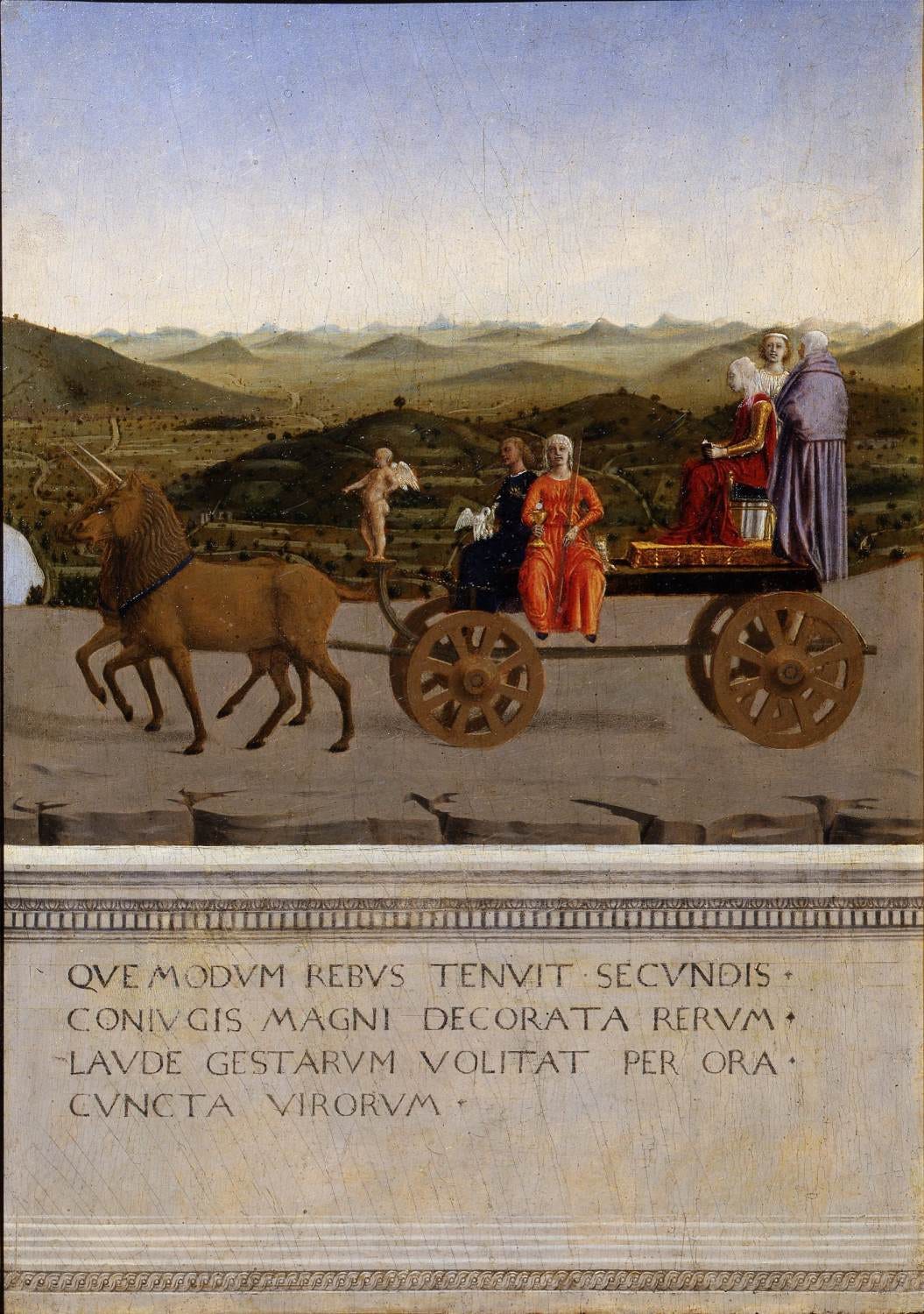

Igualmente, nunca miro o labirinto de pequenas colinas — caminhos fáceis, mas plano de fundo infinito — do Triunfo de Battista de Piero della Francesca, sem dizer a mim mesmo: esse pintor, entre suas preocupações, teve esta, que me obsessiona. Mas também amo, sob esse signo, as grandes planícies, cujo horizonte é tão baixo que as árvores e quase os gramados fogem dele. Afinal, ali, o invisível e o próximo se confundem, o alhures está por toda parte, e o centro, talvez, a dois passos: estou há muito tempo no caminho, basta só uma virada para que eu enxergue os primeiros muros, ou fale às primeiras sobras… De fato, o mar está favorável ao meu devaneio, porque garante a distância, e significa também, no nível dos sentidos, a plenitude vacante; mas isso de maneira não específica, e bem percebo que os grandes desertos ou a rede igualmente deserta de estradas de um continente podem cumprir a mesma função, que é permitir a errância, adiando por muito tempo o olhar que abraça tudo e desiste. Sim, mesmo as autoestradas dos Estados Unidos, seus trens lentos e como que sem objetivo, as zonas devastadas que eles têm diante de si — mas, nesse caso, confesso, é devanear demais, e devanear mal. No trem, nesse mesmo ano, no oeste da Pensilvânia, na neve, subitamente vi, sobre tristes usinas, mas nas árvores de uma floresta esquartejada, as contraditórias palavras Bethlehem Steel, e outra vez veio a esperança, mas desta vez à custa da verdade da terra. Deixando de procurar o excesso do ser na intensificação de suas aparências, não estava eu a imaginar, quase aqui, em alguma rua lateral, aliás a mais sórdida, um quintal no carvão, uma porta: e tudo, do outro lado da soleira, montanhas e cantos de passos, e o mar, ressuscitados, sorridentes? Mas é assim que se desaprende os limites, e no entanto a potência, do nosso ser-no-mundo. Entendi, ao me aproximar de Pittsburgh, como a recusa gnóstica conseguira penetrar pouco a pouco a língua grega, nascida contudo da beleza, e que tinha se elevado à noção do cosmos.

E entendi isso ainda melhor na medida em que a minha nostalgia, obviamente, é ela também nos seus momentos mais obscuros uma recusa do mundo, ainda que nada, como eu disse no começo, me toque mais do que as palavras e os acentos da terra. Sim, é verdade, nossas terras são belas, não imagino nada mais, estou em paz com este idioma, meu deus distante retirou-se apenas a dois passos de distância, sua epifania é o simples: igualmente, que a verdadeira vida esteja lá, naquele alhures insituável, basta isso para que o aqui pareça um deserto. Enxergo bem isso no que faço com aquilo que amo, quando o pavor me domina. Creio, por exemplo, na luz. Creio a tal ponto que cheguei a pensar que o verdadeiro país tinha nascido dela, por acaso, quero dizer, pelo acidente de uma estação e de um lugar onde ela tivesse sido mais intensa. A noite e o dia, então, como em toda parte e em toda época. Porém, de manhã, de tarde, e de noite, uma luz tão total, tão pura, na sua modulação revelada, que os homens, ofuscados, vendo-se apenas à contraluz, formas escuras orladas de fogo, não entenderam mais a psicologia, não tiveram mais em si o sim e o não da presença, comunicaram como o relâmpago convoca, gerando indizíveis ternuras, uma violência inspirada, a revolução absoluta. Porém, se sonho isso, o que é para mim a luz daqui, de hoje, e aquilo que encontro nela? Não mais do que carências, cuja grandeza é desejar, cuja frequentação é um exílio. Que belas fachadas! Como está próximo de mim Alberti, quando elabora, em Rimini, em Florença, sua música! Porém, ao captar o sol daqui, é o horizonte que ele ilumina, e olho lá onde sua claridade se reúne, o que procura ele, o que sabe ele? E por que, em Bizâncio, esses pratos de estanho, ou de prata? Deles vêm reflexos tão simples, tão despojados de inveja, de matéria, que se diria que eles falam de um limiar, iluminado. Num espelho muito gasto também (por que quiseram a fragilidade do estanho, a brandura das folhas de prata?) as frutas, altas na mesa que se ergue e que do outro lado fica mais larga, como na perspectiva «invertida», e também o rosto, têm a insistência de uma memória. Objetos misteriosos, que encontro, às vezes, numa igreja, num museu, e que me fazem parar como também numa encruzilhada. Belos e graves como são, encho-os com o que vi da terra: mas isso por um ímpeto que a despoja, toda vez… Na verdade, basta que alguma coisa me toque — e pode ser a mais humilde, uma colher de estanho, uma caixa de ferro com suas imagens embotadas de outro século, um jardim percebido através de uma sebe, um ancinho apoiado contra um muro, uma servente cantando na outra sala — para que o ser sofra um clivagem, e também sua luz, e que eu esteja no exílio.

Uma noite (faz muito tempo, eu ainda estava no liceu), eu girava a sintonia das ondas curtas. Vozes substituíam outras vozes, inflando-se um pouco, perdendo-se no fluxo e no refluxo do fading, e eu tinha a impressão, bem me lembro, de que era também o céu estrelado, o céu vazio. Há um dizer entre os homens, uma palavra sem fim, mas não é isso uma matéria tão vã e repetitiva quanto a espuma, a areia, ou todos esses astros vacantes? Que miséria é o signo! Que certeza, porém, em certas horas, de avançar por ele como na frente de um barco, ou de um ônibus nas dunas, existindo mais do que ele pois você consegue vê-lo formar-se, e como que abrir-se, e depois perder-se! Pensando assim, eu continuava a girar a sintonia. E num momento senti que eu acabava de ultrapassar algo que, ainda que mal percebido, já despertava a minha febre e me forçava a voltar atrás. Restabeleci aquilo que eu tinha acabado de ultrapassar em sua primazia precária — o que era, então? Um canto, mas também os pandeiros e os flautins de uma sociedade primitiva. E agora as vozes de homens, muito roucas, seguidas da voz de uma criança, intensamente séria, enquanto o coro se cala, e o conjunto de novo, ritmos partidos, sacudidas, estrondos. Em torno disso tudo uma impressão, subjetiva ou não, não sei, mas extraordinária, de espaço. E entendo. Esses seres estão muito elevados na solidão das pedras: no limiar de um anfiteatro, no fundo de desfiladeiros bloqueados por rochedos enormes. Acima deles os paredões escavados pela água, que desloca a saxífraga, e de onde se lança a águia que sobe mais alto ainda. No horizonte, sobre as saliências, nas concavidades, suas aldeias, com pesadas fachadas cerradas, às vezes em ruínas, abaixo de torres. O lugar onde estamos, no entanto, é antes um acampamento, com fogos na noite que cai — por que esse nomadismo, mas circunscrito, é verdade, das sociedades avisadas? E esse país, esses homens, essa música, é o Cáucaso, a Circássia, ou as montanhas da Armênia, da Ásia Central — exceto que essas palavras têm para mim, surgindo desse modo, o valor mítico, a massa insituável nos mapas ao menos modernos de uma espécie de pólo no absoluto: de fato, o monte Ararat da minha arca que, portando o universo, tem no entanto em torno de si essas águas ruidosas, esse horizonte negro e nu, essa corrente rápida indecidida.

Logo o canto cessou, alguém começou a falar numa língua desconhecida, e em seguida só ouvi os parasitas. O país misterioso tinha-se retirado, eu tinha dado ao outro lado do horizonte uma das riquezas do nosso. — Contudo, foi a partir desse momento que fui sensível à música: uma das riquezas, uma das alquimias de lá tinha vindo pegar-se às nossas experiências de aqui, acrescentar-se a meus poderes limitados… Em verdade, tenho o direito de indicar que minha gnose, que confesso, tem duas formas de limites. Primeiro nossa encosta, mesmo na maior intensidade do meu sonho, não é simplesmente ou sempre despojada em prol da outra. Aquilo que parte, no espírito, permanece, pelo corpo, e essa presença minada tem algo de intenso sobre um fundo de natureza deserta, ela é como um excesso de ser no nada, tão insistente quanto paradoxal. Exilados, testemunhando contra o lugar de exílio? Mas, como eu disse, o menor objeto pode agregar-se uma vez ou outra a essa espécie ambígua e nela permanecer, estendendo, iluminando seus laços: no limite, é este mundo aqui, inteiro, que, amado primeiro como música e dissolvido em seguida como presença, volta como presença segunda, reestruturada pelo desconhecido, mas viva e em relação mais interior comigo. De lá tínhamos aprendido as artes, a poesia, técnicas de negação, de intensificação, de memória. E isso nos permite reconhecer-nos, amar-nos — mas também, ouvindo a música original, nela inserir acordes nossos, aos quais, contudo, as coisas respondem. O ser não está apenas inacabado, no fim das contas? Não é o canto obscuro da terra um rascunho menos a estudar do que a retomar, e a chave que falta, menos um segredo do que uma tarefa? E aquilo que sonho somo um alhures não é, num sentido profundo, o futuro que, um dia — a coagulação concluída, os homens, os animais, e as coisas convocadas no mesmo lugar e na mesma hora — vai revelar-se aqui mesmo, a ausência então abandonando seu disfarce de comédia pastoral, nos risos, nos choros de alegria, para a reunião suprema — mundo perdido há pouco, mundo salvo agora mesmo?

Porém, há ainda isto: só sou assombrado pela outra terra em certos momentos, em certos lugares, as encruzilhadas — em sentido literal ou metafórico — da experiência de viver. É como se apenas uma parte desta se prestasse à volatilização, à febre, a outra retendo-me ao contrário nas empreitadas do aqui por um tempo ocupado de si, distraído do horizonte, em verdade suficiente. Uma hesitação, para terminar, entre a gnose e a fé, o deus oculto e a encarnação, mais do que a escolha sem retorno. Uma recusa, mas que se alimenta, avidamente, de aceitar aquilo que deprecia. E a isso soma-se que, se a obsessão permanece, uma evolução começou há muito tempo. Vou seguindo, e ao meu lado há, indefinidamente, o desenvolvimento de um longo cimo destroçado pelo fogo que, em sua linha alta ou baixa, atravessa tudo, abandona tudo quando me aproximo, volta atrás de mim retomando tudo: mas, como dizer, o ponto em que o olhar é enganado faz-se, num espaço de espírito, menos próximo, o momento em que o horizonte se fecha se faz, no tempo vivido, menos precipitado, é como se meu vale se alargasse, se iluminasse. E experimento, igualmente, a necessidade de entender melhor a dupla postulação que às vezes eu teria apenas padecido. A maior parte das lembranças que acabo de evocar do arrière-pays (é essa a palavra que melhor fixa para mim a aspiração durável e a intuição incerta) são antigas, e isso porque são as únicas que são «puras»; outras, mais recentes, estão sempre mais impregnadas de reflexão, de denúncia lúcida, talvez, em todo caso de um desígnio que julga poder ultrapassar a oposição dos dois reinos. Sim, há um conhecimento tardio, que deve ser ajudado pela reflexão ainda que esta seja contraditória, entravada: o esclarecimento acontece não tanto por ela quanto nela, nela também, pouco a pouco, graças a um movimento do ser inteiro, mais vasto, mais consciente do que as palavras.